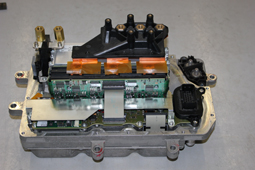

Elektrofahrzeuge werden künftig zunehmend am Straßenverkehr teilnehmen. Daher ist absehbar, dass zeitversetzt auch mehr E-Mobile recycelt werden müssen. Hierbei liegt das Augenmerk besonders auf der Leistungselektronik, denn diese enthält zum Teil wertvolle Metalle, die weltweit nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen. Diese sollten in spezialisierten Elektronikrecyclinganlagen zurückgewonnen werden.

(26.03.2018) Die Zukunft der individuellen Mobilität mittels Pkw in Deutschland hat seit der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris und dem im November 2016 vorgestellten Klimaschutzplan 2050 eine feste Zielrichtung. Um die bis 2030 vorgegebenen ambitionierten Treibhausgasreduktionsziele im Mobilitätssektor von 42 Prozent zu erreichen, müssen treibhausgasneutrale Technologien ausgebaut werden. Eine tragende Rolle wird hier die Elektromobilität spielen. Ein deutlicher Anstieg des Absatzes an Elektrofahrzeugen ist zu erwarten. Damit verbunden wird zeitversetzt das Aufkommen an Elektrofahrzeugen, die recycelt werden müssen, ansteigen. Dies beinhaltet auch die verwertbaren Leistungselektronikmodule, die in jedem Elektrofahrzeug als wichtiges Bauteil für das Energiemanagement eingesetzt werden.

(26.03.2018) Die Zukunft der individuellen Mobilität mittels Pkw in Deutschland hat seit der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris und dem im November 2016 vorgestellten Klimaschutzplan 2050 eine feste Zielrichtung. Um die bis 2030 vorgegebenen ambitionierten Treibhausgasreduktionsziele im Mobilitätssektor von 42 Prozent zu erreichen, müssen treibhausgasneutrale Technologien ausgebaut werden. Eine tragende Rolle wird hier die Elektromobilität spielen. Ein deutlicher Anstieg des Absatzes an Elektrofahrzeugen ist zu erwarten. Damit verbunden wird zeitversetzt das Aufkommen an Elektrofahrzeugen, die recycelt werden müssen, ansteigen. Dies beinhaltet auch die verwertbaren Leistungselektronikmodule, die in jedem Elektrofahrzeug als wichtiges Bauteil für das Energiemanagement eingesetzt werden. | Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |

| Quelle: | Nr. 1 - März 2018 (März 2018) |

| Seiten: | 3 |

| Preis: | € 3,00 |

| Autor: | Dipl.-Ing. Winfried Bulach Anette Weingärtner |

| Diesen Fachartikel kaufen... (nach Kauf erscheint Ihr Warenkorb oben links) | |

| Artikel weiterempfehlen | |

| Artikel nach Login kommentieren | |

Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.

Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.

Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.