Das klimawirksame Gas CO2 einfach aus der Luft filtern - und alle Probleme hinsichtlich des Treibhauseffekts scheinen gelöst. Diese Idee klingt einleuchtend und verlockend. Technisch machbar ist die Abscheidung, doch sind bei deren Umsetzung so hohe Hürden zu überwinden, dass diese 'Wunderwaffe gegen den Klimawandel' vermutlich noch stumpf bleibt. Aber es gibt Alternativen.

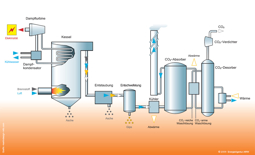

(31.10.2014) Die Vorstellung, den Kohlendioxid- (CO2)-Gehalt in der Luft auf ein Niveau zurückzuführen, wie es im 17. Jahrhundert gegeben war, ist sehr verlockend. Wenn es nach einigen Wissenschaftlern geht, die sich mit Geo-Engineering beschäftigen, wird die so genannte Klimakatastrophe zu einer leeren Bedrohung, falls sich diese Idee verwirklichen ließe. Ihre Szenarien konzentrieren sich im großen Stil auf die Abspaltung von Kohlendioxid aus der Luft, die durch einen Filter gepresst wird. Dabei wird das CO2 absorbiert und anschließend mit einem Lösemittel gebunden. In mehreren chemischen Reaktionsschritten entsteht Kalziumkarbonat, aus dem das Kohlendioxid durch Erhitzen in konzentrierter Form gewonnen und beispielsweise unter Tage eingelagert werden kann.

(31.10.2014) Die Vorstellung, den Kohlendioxid- (CO2)-Gehalt in der Luft auf ein Niveau zurückzuführen, wie es im 17. Jahrhundert gegeben war, ist sehr verlockend. Wenn es nach einigen Wissenschaftlern geht, die sich mit Geo-Engineering beschäftigen, wird die so genannte Klimakatastrophe zu einer leeren Bedrohung, falls sich diese Idee verwirklichen ließe. Ihre Szenarien konzentrieren sich im großen Stil auf die Abspaltung von Kohlendioxid aus der Luft, die durch einen Filter gepresst wird. Dabei wird das CO2 absorbiert und anschließend mit einem Lösemittel gebunden. In mehreren chemischen Reaktionsschritten entsteht Kalziumkarbonat, aus dem das Kohlendioxid durch Erhitzen in konzentrierter Form gewonnen und beispielsweise unter Tage eingelagert werden kann. | Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |

| Quelle: | Oktober 2014 (Oktober 2014) |

| Seiten: | 2 |

| Preis: | € 0,00 |

| Autor: | Dipl.-Volkswirt Klaus Niehörster |

| Artikel nach Login kostenfrei anzeigen | |

| Artikel weiterempfehlen | |

| Artikel nach Login kommentieren | |

Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.

Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.

Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.