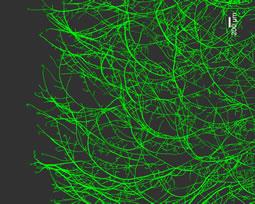

Nicht nur Bakterien, auch Pilze können Chemikalien bekämpfen. Ihr Potential wird aber gerade erst entdeckt. Dabei stellen sie den größten Anteil an lebender Biomasse im Boden. Zudem ist diese Sanierungsform nach Erkenntnissen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ)kostengünstig.

| Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |

| Quelle: | Mai/Juni 2011 (Mai 2011) |

| Seiten: | 2 |

| Preis: | € 0,00 |

| Autor: | Heinz-Wilhelm Simon |

| Artikel nach Login kostenfrei anzeigen | |

| Artikel weiterempfehlen | |

| Artikel nach Login kommentieren | |

Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.

Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.

Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.